殺菌灯のスペクトル測定

分光放射照度計を使用すると光のスペクトルを測定することができます。

今回は、紫外線の測定が可能な分光放射照度計を使用して殺菌灯のスペクトルを測定してみました。

使用機器

分光放射照度計 (株)相馬光学 S-2440

形状は蛍光灯と同じですが、透明なガラス管でできています。そもそも蛍光灯は両極のアーク放電で発せられた電子が、蛍光管中の水銀ガスと衝突して紫外線を発生させ、その紫外線が蛍光剤にぶつかって可視光に変換されます。

殺菌灯は、ガラス管内壁に蛍光剤を塗っておらず、紫外線をそのまま外部へ放射しています。

蛍光剤が塗布されていないので、「蛍光灯」ではありません。正しくは「低圧水銀放電管」といいます。

測定結果

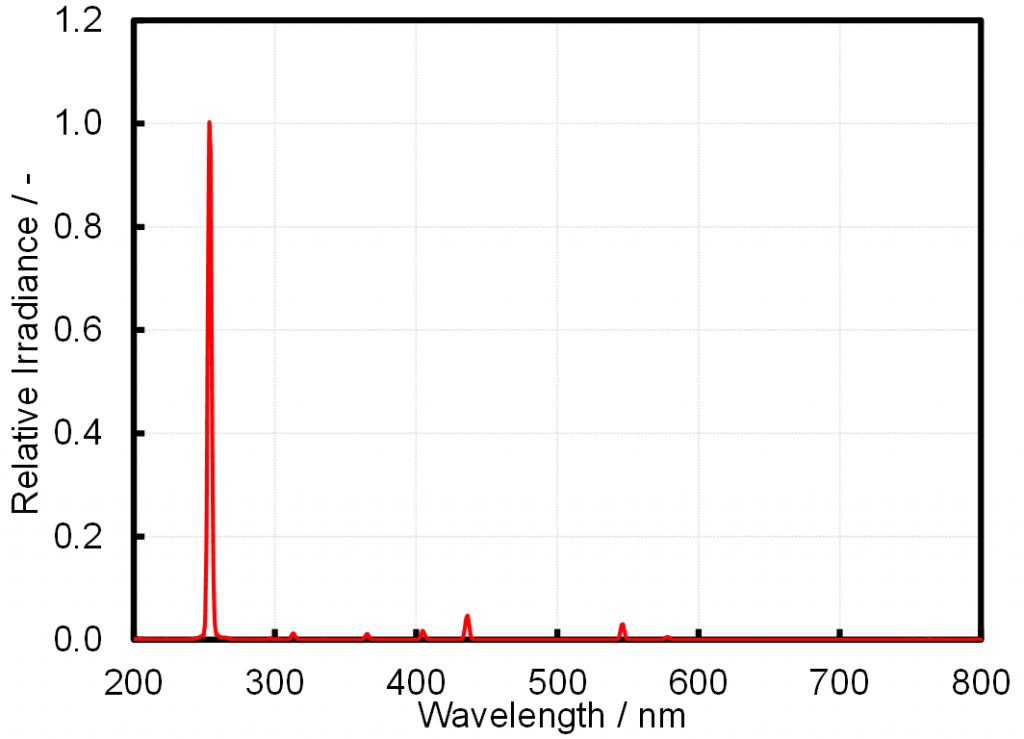

このグラフは横軸に波長、縦軸に光の強さを表したものです。

ヒトの可視域(見える範囲)は380~780nmです。

380nm以下を紫外線、780nm以上を赤外線といいますが、殺菌灯のスペクトルは250nm付近に集中していることがわかります。

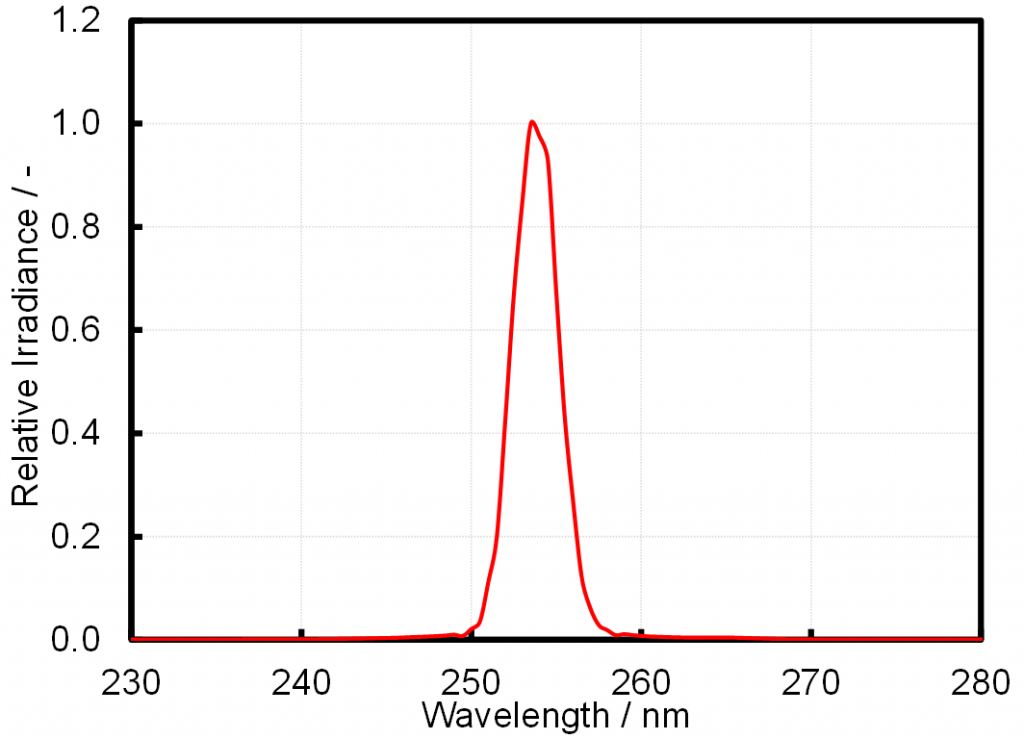

拡大したところ、253.5nmの位置にピークがあることがわかりました。

紫外線(UV:Ultraviolet)波長によって3種類に分類されます。

UV-A 315~380nm

地表に届く紫外線の大半はこの波長で、比較的害は少ないとされていましたが、近年では肌の老化を促進するといわれています。

UV-B 280~315nm

地表に届くのは僅かな量ですが、エネルギーが強く眼炎や皮膚癌を引き起こす可能性があり、特に高地では量が増えるので注意が必要です。

UV-C 200~280nm

オゾン層と大気の効果で地表には殆ど届きません。

UV-C の中で最も殺菌力の強い波長が253.7nmで、細菌、ウィルス、カビ等ほとんどの菌種に対して有効です。

ご利用を希望される方へ

このページのご紹介内容は、試験計測(依頼試験)でご利用いただけます。

今回のようなスペクトル測定を実施した場合は、下記料金表が適用されます。詳細はお問い合わせください。

測定条件および測定点数により費用が変わりますので詳細は担当職員にご相談ください。

| 料金NO. | 項目 | 単位(又はメーカー・型式) | 料金 |

|---|---|---|---|

| K3470 | 分光放射照度計によるスペクトル測定 | 1測定につき | 10,450円 |

| K3630 | 低照度光源による光照射 | 1時間につき | 4,180円 |

| K3660 | 光学測定に関わる作業 | 1時間につき | 7,260円 |

関連リンク

材料 バイオ、材料共通|技術分野 光|分析・試験・評価法 その他

- この分析事例に関連するお問い合わせ

- 担当:川崎技術支援部